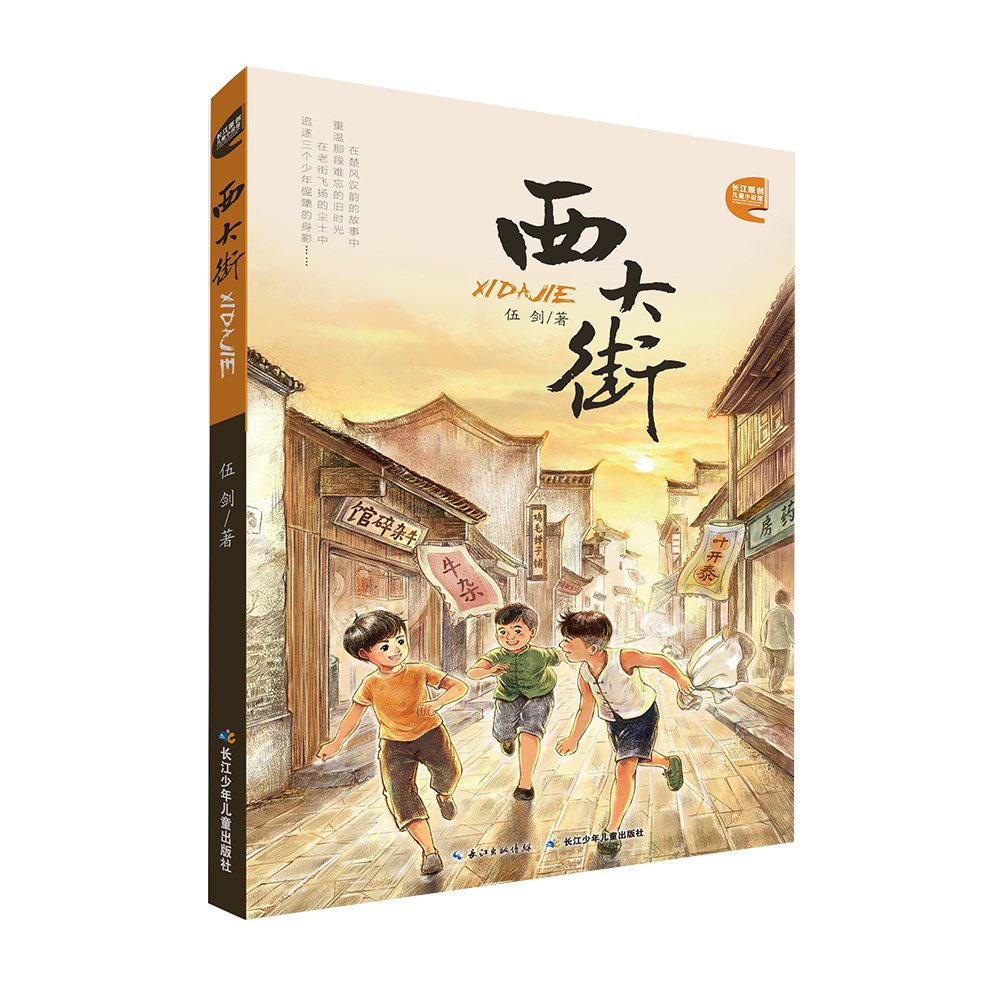

老城就是這么一條大街,準確地說,在拆城墻前,這是漢陽城外唯一的一條大街,也是一條真正的商業街。據外婆說,當年有城墻的時候,大家都是等著城門打開時一窩蜂地擁到城外做買賣。這是歷史形成的,因為城外不收稅,買賣者都有利可圖,城墻被拆掉后,這條街也就成了真正的商業街。

大街在城的西門,自然叫西大街。

西大街在我出生前是整個城市的主動脈,麻石板鋪的路,能挨挨擦擦走過兩輛人力車。大街上有肉肆行、米店、成衣行、家什行,要說最有名的是李錦春醬菜的蓑衣蘿卜,一根蘿卜放在盤里是蘿卜,拉起來卻有一長串,店門前還豎著一根旗桿,一面黃色的三角旗迎風飄著。后來政府修建了一條和西大街平行的馬路,然后又有一條馬路穿過西大街,漸漸地,大街也就冷清了,但還有一些老鋪留在大街上,劉家的鞭鋪、李家的包子鋪、牛雜碎館,還有雞毛撣子鋪,以及醬菜鋪、雜貨鋪。

大街上有一座天主教堂。教堂已經沒有了神父,顯得殘舊、破敗,一堵中西合璧的立面裝飾墻上盡是水跡,屋檐上的溝坎處已長出低矮瘦弱的楝樹和垂著頭的小草,只要一起風就看到它們在掙扎。教堂門口掛著“市業余中學”的牌子,大家都叫這所學校“夜校”,也就是說只有到了傍晚,才會有人夾著書本,手上拿著干饃一邊啃著,一邊匆匆來到教堂上課。

下午四點多鐘的時候,總有一個娃娃臉上戴著眼鏡的人在那里講故事。

戴眼鏡的娃娃臉用武漢話講故事,講的也都是大街上的故事。他講得特生動有趣,他形容一個人的吃相,不說他貪吃,而是說這人迎風甩著膀子,筷子如旋風般轉動,并用一只手頂著大牙,撩開腮幫,吃得雞叫狗傷心。

等學生陸陸續續進了教室,他的故事就告一段落,然后一板一眼講起文化課來。

更讓人不可理解的是,不管教室里有沒有人,當天上云彩變成繽紛的顏色時,他都會站在教室前面,拍起驚堂木開始講述。時而模仿故事中人物的語言,時而模仿故事中人物的動作及表情,他好像完全陶醉在故事中。記得有一次,教堂的門開了,我們照例躡手躡腳地溜進去,直到他把故事講完還是沒有一個學生來。他卻似吃飽肚子后打飽嗝般地滿足,走下來摸摸我們的頭,說了聲:“謝謝。”

我好奇地問他:“沒有學生你怎么也講?”

他笑了:“拳不離手,曲不離口。”

我懵懂地點點頭,原來我總以為,戴眼鏡的娃娃臉老師是為了等學生來上課,課前暖暖場……

后來他以《肖飛買藥》的故事紅遍大江南北,每到他講故事的時間,江對岸(長江對岸的武昌)、河對岸(漢水對岸的漢口)的人都坐著劃子(小船)來聽他講故事,一貫在中午寧靜的大街變得人聲鼎沸。直到天邊最后一抹斜陽還留戀地撫摸著屋脊,人們才戀戀不舍地離開大街。

不久,戴眼鏡的娃娃臉離開了大街,到專業劇團專門講故事去了。他走時是個冬天,天空飄著雪,地上白茫茫的,大街上的很多人都站在自家的門口,只有幾個年長的老人拍著他的肩,他也給老人們鞠了一躬。然后,他轉過身,腳踩在雪上“咯吱咯吱”地走了,雪地上留下一串深深的腳印。