童謠是傳統(tǒng)文化的瑰寶,是孩子最早接觸的文學,也是他們重要的精神母乳。如何讓傳統(tǒng)歌謠以新的方式走進當代兒童生活,已成為時代的追求,也是擺在我們面前的重要課題。童謠創(chuàng)作的路子該怎樣走呢?近日,讀到王宜振的《丫頭小子唱童謠》一書,眼前一亮,新風撲面而來,給人思考和啟迪。

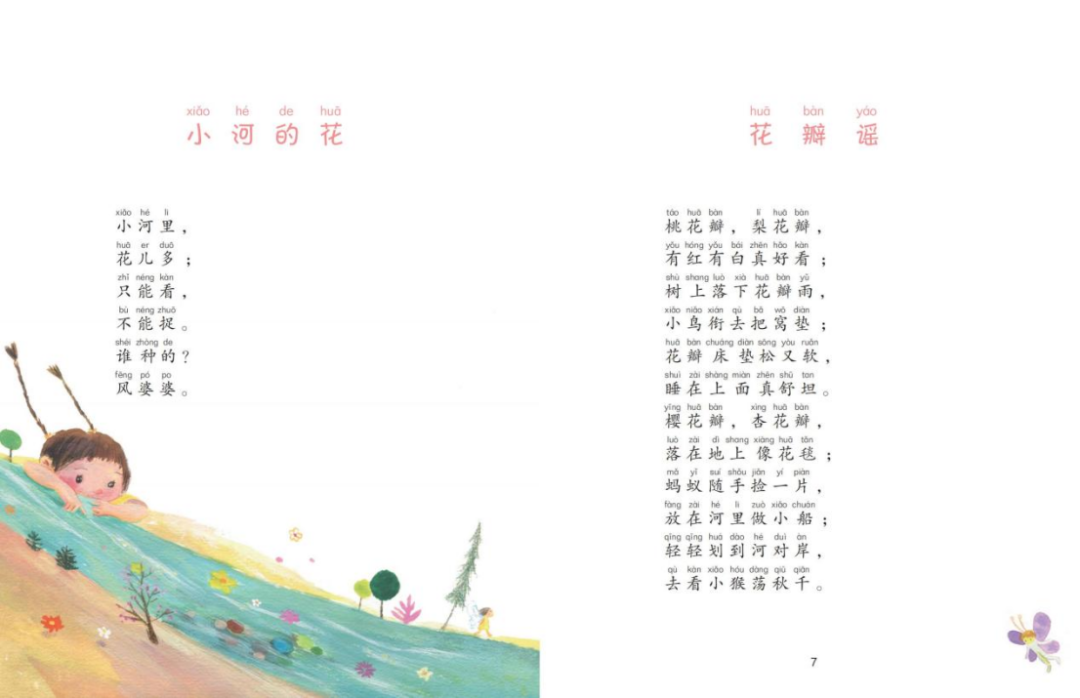

新生活。丫頭小子的童謠里有一個詩意盎然的新天地:“石頭會發(fā)芽,石頭會說話”“拍個照片網(wǎng)上傳,枯樹開花真新鮮”“迎春花開十二朵,朵朵電話打給我”“梧桐樹,開白花,明天就要搬新家”“風跟云彩疊羅漢,邀你傘下和它玩”……

童謠集中,一首首《什么美》這樣的小兒歌,描繪了好山好水新天地,贊揚和諧美好新生活。從邊疆的界碑,到外婆的山村,從提燈的螢蟲,到滿天的星星,作家用心關(guān)注當今的時代生活,避開“從前有座山,山上有個廟……”的老調(diào),走向了一個豐富絢爛的大世界。生活的大海,成了新童謠的源頭,全新的視野,給了童謠飛翔的翅膀,童謠有了唱不完的新聲。隨著童謠舞臺背景的變幻,這種向陽、向上、向美,與新時代相匹配的童謠,讓孩子們把自我和世界連在一起,和自然萬物、風情物理連在一起,將童年引向至善至美的境地。

新童趣。傳統(tǒng)童謠,歷經(jīng)時空篩選流傳下來,生命力如此頑強,很重要的一點,就是童謠符合孩子的天性。因此,童謠的秘訣,首推趣味性。但是,在日新月異的互聯(lián)網(wǎng)時代,在新事物層出不窮的新科技面前,兒童聽到的、看到的、想到的世界,已經(jīng)發(fā)生很大的變化,他們的身心狀況和興趣需求也有所不同,他們的所思所想,已遠遠超越了“小老鼠,上燈臺”的興味。王宜振深諳此理,他熟知兒童的本真,創(chuàng)作中既尋本又求新,力求讓新童謠更貼近新孩童的心靈。

《笑一笑》是群像,笑容如霞,笑聲朗朗。孩子們向世界發(fā)信號,給信心上發(fā)條,給童年留小照。童年像小鳥,活潑向上,自由飛翔。作家用全新的兒童觀、教育觀,一掃老實聽話、循規(guī)蹈矩的好孩子模樣,讓當代孩童的形象躍然紙上,這是全新的形象和意境。關(guān)于童詩意境,王宜振是這樣說的:“有意境的小兒歌就有了味道,不管什么時候去讀,滋味盡出。”

《大小歌》充滿浪漫的想象,構(gòu)思新穎,意境深遠,既有童趣,又有哲思,讀起來好玩,想起來還真有道理。作家在這里,并非理念的詮釋,而是一種詩性的延伸和感悟。也許,這就是兒歌深與淺的關(guān)系,你說它有多淺,就有多淺,你說它有多深,就有多深。

新語趣。童謠是語言的藝術(shù),和童詩比起來,它獨具一種歌謠味。靠著這種歌謠味,童謠能像蒲公英一樣自由飛翔,能在孩童中,群相習、代相傳。雖然這種歌謠味代代相傳,有其共同傳統(tǒng),但一個時代有一個時代的聲音,讓我們看看王宜振的這首新作:

“蝴蝶蝴蝶落落,/給個花瓣坐坐;/蝴蝶蝴蝶笑笑,/給個花瓣抱抱……蝴蝶蝴蝶飛飛,/丫頭跑來追追。”(《蝴蝶歌》)

這是一首好美又好玩的童謠。動感的語言,描繪出一幅花飛蝶舞的畫面,更令人贊嘆的是疊字疊韻巧用,賦予了童謠律動的節(jié)奏、婉轉(zhuǎn)的旋律、別樣的語趣。這樣的童謠雖然出自成人之手,但歌謠之風韻、童聲之甜美盡在其中,孩子們一讀就黏上了它。童謠世界里孩子是歌者,他們在游樂中歌唱。我看過舞臺上演唱這首童謠的節(jié)目,小天使們樂此不疲,好像都成了蝴蝶和花朵,在開心地游戲。神游中,他們飛來飛去,邊舞邊唱,童聲童氣,猶如天籟。我贊美母語的神奇魔力,我看到文字排列的兒歌,變成隨口即興的歌謠,瑯瑯于孩子生活的草地上。

兒歌創(chuàng)作要走什么路?什么樣的童謠能傳得開、留得住?丫頭小子喜歡的童謠,給了一個樸素的答案:創(chuàng)新是最好的繼承。

▲本文發(fā)表于2025年6月3日《中國文化報》第6版文藝評論。